El futuro del trabajo: una mirada desde América Latina. Escribe Gonzalo Zunino, en La

Diaria/Academia (Uruguay), el 25.07.2022

“Pese a que no suele incluirse en las discusiones sobre el futuro del trabajo, un riesgo

importante es que la cuarta revolución tecnológica pase relativamente desapercibida

y sin impactos positivos en la productividad.

La discusión sobre el impacto del cambio tecnológico en el empleo y las relaciones laborales es

un tema de creciente interés a nivel académico, político y de los actores sociales. A modo de

ejemplo, en Uruguay, este año, la Comisión Especial de Futuros del Parlamento, apoyada por

un grupo de técnicos especializados, se encuentra discutiendo sobre la temática identificada

como “el Futuro del Trabajo y el Trabajo del Futuro”.

En este tema es particularmente relevante profundizar el análisis con una perspectiva regional,

que identifique cuáles son los principales desafíos para nuestras economías. Esto se debe a

que, si bien lo que está ocurriendo en el mercado de trabajo en la región, y en particular en

Uruguay, tiene puntos importantes de conexión con los principales hallazgos de la literatura

para el caso de los países de mayor desarrollo, también tiene matices relevantes. Estos matices

hacen que el diagnóstico y las líneas de política a tener en cuenta no necesariamente sean las

mismas en las diferentes realidades.

En particular, esta columna discute un diferencial inicial que es de suma relevancia para

analizar el tema, que consiste en la velocidad a la cual el cambio tecnológico es incorporado en

los países de la región en comparación con los países de mayor crecimiento. En una próxima

columna, dedicada también al tema, discutiremos otros matices relevantes vinculados a las

tendencias recientes de los mercados laborales regionales en comparación con países

desarrollados.

La cuarta revolución industrial no será igual para todos

Cuando se piensa en temas vinculados al futuro del trabajo, es fundamental tener presente

que el proceso de aceleración tecnológica vinculada a la automatización, digitalización y

penetración de inteligencia artificial probablemente no impacte en los países de América

Latina con la misma intensidad o velocidad que en los países desarrollados o emergentes

asiáticos.

La literatura disponible sugiere la existencia de una brecha promedio importante entre la

región y las economías más avanzadas en lo que se refiere a la incorporación de tecnologías

del siglo XXI. La brecha, no obstante, es heterogénea. Hay focos de alta incorporación de

tecnología, pero suelen ser núcleos específicos en áreas urbanas y en determinadas industrias.

En un seminario sobre el tema desarrollado el año pasado,1 el investigador brasileño João

Carlos Ferraz planteaba que se estima que, en la región, 75% de las empresas utiliza

tecnologías con rezagos significativos, un 20% tecnologías de generación mediana y solo un 5%

(los denominados cóndores) utilizan tecnologías de punta.

Este rezago y heterogeneidad en la penetración de tecnología tiene su contraparte en menores

impactos sobre el mercado laboral. El trabajo de Lewandowski et al. (2020)2 aporta evidencia

que indica que el quiebre desde trabajos rutinarios a no rutinarios (típico efecto de la adopción

de tecnologías en el mercado laboral) en países de ingresos bajos y medios entre 2000 y 2017

habría sido significativamente más modesto que el observado en países desarrollados.

¿Qué ocurrió en revoluciones tecnológicas previas?

La menor velocidad de incorporación tecnológica no representaría una novedad para la región

ya que, en ocasiones anteriores de aceleración tecnológica a nivel global, América Latina

mostró mucho menor dinamismo que las regiones que lideraron los procesos, presentando

incrementos del producto por habitante significativamente más modestos.

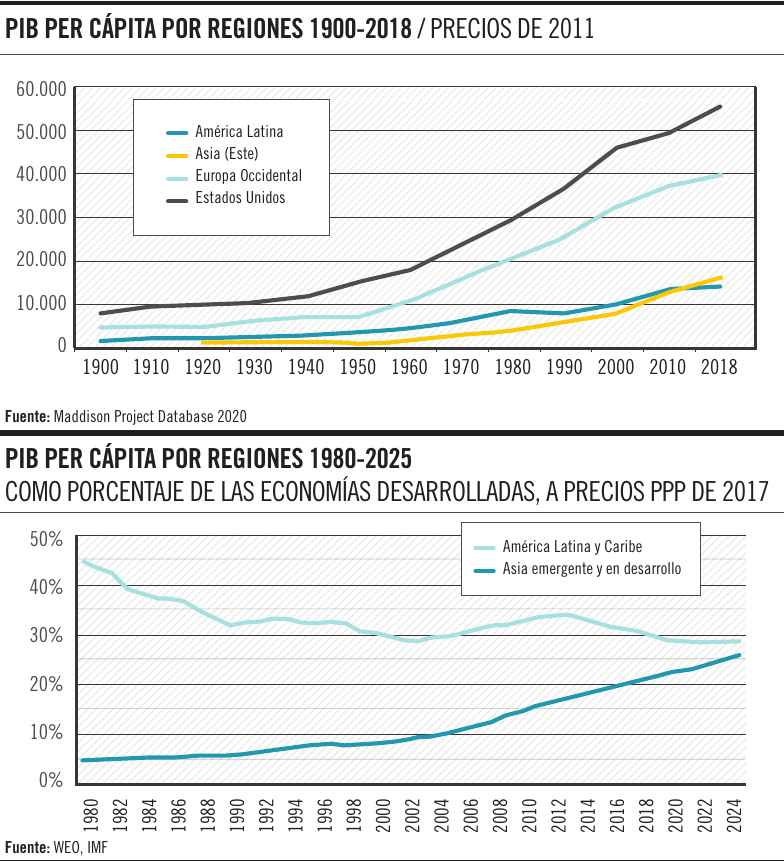

A modo de ejemplo, en la segunda mitad del siglo XX, Estados Unidos y las economías de

Europa Occidental presentaron una importante aceleración en el crecimiento del producto por

habitante, generando una divergencia significativa respecto a la dinámica latinoamericana,

donde no se registró una aceleración relevante (gráfico 1).

Más recientemente, focalizándonos en los últimos cuarenta años, se observa una fuerte

aceleración de las economías del sudeste asiático, lideradas por China, mientras que las

economías de mayor desarrollo muestran una moderada desaceleración. América Latina, por

su parte, continuó sin exhibir un quiebre significativo en su dinámica de crecimiento. El gráfico

2 nos permite observar, más allá de la importante brecha que aún existe, que en los últimos 40

años las economías emergentes de Asia lograron consolidar una senda de convergencia hacia

las economías desarrolladas, en tanto que América Latina muestra una trayectoria divergente

con algunas oscilaciones.

En este sentido, si, como probablemente ocurra, el proceso de cambio tecnológico llega a la

región con mucha menor intensidad, los desafíos asociados al desempleo tecnológico y/o

polarización laboral mencionados en la literatura vinculada al futuro del trabajo serán menos

relevantes que en los países desarrollados. Sin embargo, este escenario representaría un

nuevo episodio de aceleración tecnológica que la región no lograría capitalizar a los efectos de

potenciar su crecimiento y reducir las importantes brechas de productividad que la separan de

las economías de mayor desarrollo.

¿Qué ocurre con las preocupaciones de política económica?

De esta forma, una preocupación inicial para los hacedores de política a nivel regional debería

estar relacionada con evitar el fracaso en términos de productividad registrado en las

revoluciones tecnológicas previas.

La incorporación masiva y oportuna de nuevas tecnologías que permitan evitar la ampliación

de la brecha de productividad e ingresos con los países de mayor desarrollo no se dará

naturalmente. Para que esto ocurra, deben existir las condiciones para su incorporación y estar

presentes los incentivos económicos adecuados.

En materia de condiciones para la incorporación de nuevas tecnologías, claramente la región

parte en desventaja en términos de infraestructura, capital humano e inversión en

investigación y desarrollo. La automatización de procesos y digitalización requiere de

infraestructura digital, pero también de capital humano adecuado para poder operar y trabajar

con las nuevas tecnologías. Los problemas de cobertura y calidad educativa pueden

representar una limitante significativa para capitalizar la cuarta revolución industrial.

Finalmente, los magros niveles de inversión en ciencia y tecnología también atentan

claramente contra el progreso tecnológico adaptado a la realidad local.

El menor grado de investigación local determina que la mayor parte de las veces la región

procure adaptar innovaciones tecnológicas desarrolladas en base a motivaciones o un

contexto diferente al existente en la región. Por ejemplo, todos los desarrollos tecnológicos

ahorradores de mano de obra son claramente consistentes con el desafío de economías que

están en procesos avanzados de transición demográfica y proyectan hacia las próximas

décadas reducciones de la cantidad de población activa. Sin embargo, el objetivo de ahorrar

mano de obra se adapta en menor medida a América Latina, donde se proyecta a nivel global

un crecimiento significativo de la población en edad de trabajar, al menos hasta mediados de

siglo. Sin embargo, en este aspecto en particular, Uruguay muestra, con su avanzado proceso

de transición demográfica, un escenario que tiene más similitudes con los países desarrollados

que con el promedio de la región latinoamericana.

El desajuste entre los principales objetivos de las innovaciones y el contexto regional se

traduce en condiciones menos alineadas a la incorporación tecnológica. En primer lugar, las

decisiones de reemplazar trabajo humano por capital están estrictamente relacionadas con el

precio relativo de ambos factores. Mientras que los precios de los bienes de capital

“sustituidores de mano de obra” están razonablemente arbitrados entre países, los salarios en

las economías de la región son inferiores a las economías de mayor desarrollo, lo que podría

estar retrasando las decisiones de sustitución. Estos precios se ven afectados, a su vez, por

aspectos estructurales, como las diferencias relativas en las dotaciones de factores

productivos. Como se mencionó anteriormente, a diferencia de los países de mayor desarrollo,

en los países latinoamericanos se espera un incremento relevante de la fuerza laboral en las

próximas décadas, lo que posiblemente limitará el encarecimiento relativo de este factor.

En este sentido, los principales desafíos en materia de políticas públicas en la región deben

centrarse en reducir las brechas de infraestructura, continuar incrementando la cobertura y

calidad educativa y apuntar a una mayor inversión en innovación y desarrollo. En materia de

políticas laborales, es importante evitar una narrativa de ansiedad tecnológica que derive en

una agenda pro-desregulación.

El objetivo de evitar la automatización de ciertos puestos de trabajo para preservar el empleo

puede derivar en propuestas de desregulación y depresión de salarios o beneficios laborales,

lo que a su vez puede efectivamente reducir los incentivos para automatizar. Es importante

evitar costos elevados en una transición que implique cambios significativos en el perfil de

tareas de los trabajadores, pero la respuesta ante este nuevo impulso tecnológico de ninguna

manera puede procurar reducir los incentivos para la adopción de nuevas tecnologías.

La tendencia a la baja en el precio de las diferentes opciones tecnológicas determinará que en

algún momento las actuales nuevas tecnologías terminarán por incorporarse a la producción.

El problema es que esto podría ocurrir cuando estas dejen de ser de punta y el mundo

desarrollado ya se encuentre transitando una nueva revolución tecnológica. En ese caso, los

desafíos habitualmente mencionados en la literatura asociada al futuro del trabajo serán

manejables, pero gran parte de los trabajadores de la región continuarán inmersos en empleos

precarios de baja productividad, reducidos ingresos y escasa protección social.

Aunque no suela incluirse en las discusiones sobre el futuro del trabajo, un riesgo importante

para Uruguay y la región es que la cuarta revolución tecnológica a nivel global pase

relativamente desapercibida en nuestros mercados laborales y, por lo tanto, no tenga

impactos positivos en materia de productividad.

Seguir leyendo en LA DIARIA

Spot el perro robot de CSI Ingenieros. Foto: CSI Ingenieros